Ciencia Encriptada

«Una exploración militar muy Pacífica»

La expedición había transcurrido casi sin incidentes, pero el trayecto no había sido especialmente animado ni fascinante. El recorrido se caracterizaba por el silencio y la total oscuridad reinante en el ambiente, y además hacía mucho frío. El termómetro marcaba una temperatura cercana al punto de congelación, y desconocían si continuaría bajando algunos grados más en los próximos minutos.

Aunque nuestro principal protagonista no era oriundo del país que enarbolaba la bandera que ondeaba al frente de la expedición, no dudó en aceptar el contrato que las Fuerzas Armadas de aquella nación –probablemente el cuerpo militar más poderoso del mundo tras la Segunda Guerra Mundial- le habían ofrecido. Quizá porque conocía muy bien –desde que tuvo uso de razón- al científico que había diseñado el equipamiento que estaba utilizando en ese momento, y cuya fiabilidad era fundamental para una hazaña de esa envergadura. Además de la estrecha relación que los unía, era consciente de que podía confiar en la sapiencia de alguien que también había conseguido otros hitos previos en la historia de la exploración, estableciendo algunos records casi inimaginables hasta el momento. De hecho, en anteriores ocasiones lo había acompañado; pero ahora, asumiendo que su inseparable colaborador estaba a punto de cumplir 76 años y con una salud algo debilitada, se había lanzado a la arriesgada aventura junto a otro compañero más joven y en mejor estado de forma.

Llevaban casi cinco horas avanzando sin descanso y habían recorrido más de 11 km a través de aquel inhóspito entorno. Solo disponían de agua y de algunas barritas de chocolate para resistir el enorme desgaste energético que les estaba generando semejante aventura. Era un momento decisivo, y los dos expedicionarios se miraron con incertidumbre. En sus rostros se podía atisbar una expresión mezcla de complicidad y preocupación, pero incluso dada la situación y la magnitud del peligro que corrían, no dejaban de aparentar cierta tranquilidad. De hecho, para llevar acabo aquella experiencia habían sido sometidos a un riguroso entrenamiento durante los días previos, tanto mental como físicamente.

De pronto, en medio de la oscuridad, notaron algo extraño. La poca iluminación de la que disponían les permitía observar con mediana claridad lo que había en unos pocos metros a su alrededor. Aquella visión del terreno les hizo comprender rápidamente que habían logrado llegar al punto que se habían propuesto como objetivo de su misión. Pero, aunque ellos todavía no lo sabían, ese no era el final de la historia, pues estaban a punto de llevarse una de las mayores sorpresas que la Naturaleza les guardaba gratamente gracias a un descubrimiento asombroso y totalmente inesperado.

En la inmensidad del lugar y la quietud de aquel remoto paisaje, ambos se quedaron mirando atónitos al mismo punto. Allí, en un lugar en el que nadie hubiera podido imaginar que existiera nada vivo que pudiera soportar las variables ambientales de un entorno tan extremo, algo se movía lentamente zigzagueando por el suelo. Aquel organismo no era especialmente pequeño; su casi medio metro de largo lo hacía perfectamente distinguible del horizonte inhóspito que les rodeaba. Por un momento pensaron que las horribles condiciones que estaban soportando les estaban provocando alucinaciones. Pero no era así; aunque aquello parecía una ilusión y jamás podrían llegar a tocarlo con sus propias manos para confirmar su existencia, aquel ser existía, y se movía.

El suministro del que disponían no les iba a permitir permanecer en aquel lugar mucho tiempo más. Teniendo en todo momento en mente estas limitaciones, apenas habían transcurrido 20 minutos cuando comenzaron el camino de regreso. Sabían que todavía les quedaba un buen trecho, no exento de dificultades ni de riesgos, y que aún seguían peligrando incluso sus propias vidas.

Pero a la vez eran conscientes de las asombrosas historias que tendrían que contar a su regreso. No en vano, acababan de acceder a un punto de la geografía terrestre en el que ningún otro ser humano había estado previamente, y con ello habían descubierto que, incluso allí, la vida tal y como la conocemos, también era posible.

- ¿Quiénes eran los dos intrépidos exploradores?

- ¿A qué lugar llegaron?

- ¿Por qué el recorrido de casi 11 km era tan arriesgado?

- ¿Qué relación unía a uno de ellos con el anciano diseñador del vehículo exploratorio?

- ¿Por qué realizaron casi todo el trayecto en completa oscuridad?

- ¿Por qué hacía tanto frío?

- ¿Qué tipo de organismo pudieron observar?

Epílogo.

El 23 de enero de 1960, el ingeniero y oceanógrafo suizo Jacques Piccard (1922-2008) junto al teniente de la marina estadounidense Don Walsh (1931-), se convirtieron en las primeras personas que lograban descender hasta el punto más profundo conocido del planeta, situado en el Pacífico occidental y denominado fosa de las Marianas. Se trata de una de las zonas de subducción más fascinantes de la Tierra, y su formación se debe a procesos geológicos de gran escala relacionados con el hundimiento de la corteza oceánica del Pacífico bajo la placa tectónica de Filipinas.

Esta enorme fosa se extiende a lo largo de unos 2500 kilómetros sobre el lecho marino, y su máxima profundidad, en un punto conocido como abismoChallenger, se encuentra a unos 10994 metros de distancia de la superficie del mar.

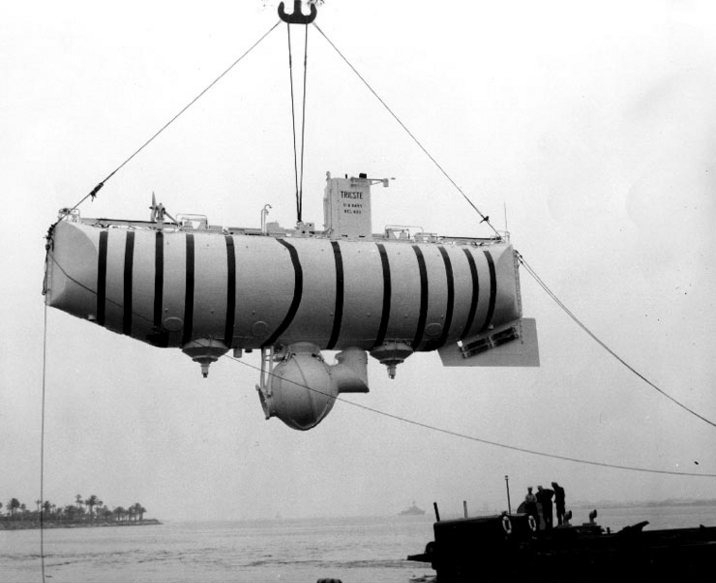

Uno de los aspectos más curiosos de esta historia lo constituye el origen del batiscafo con el que realizaron el descenso. El proyecto Nekton en el que se enmarcaba este evento tenía como objetivo principal el estudio de las profundidades marinas del Pacífico. Aunque estaba organizado y desarrollado por la Armada de los EEUU, para esta operación no bélica contrataron específicamente a Jacques Piccard (un civil austriaco) como integrante fundamental de la expedición. Y tenían una razón para ello; su padre, el físico y explorador Auguste Antoine Piccard (1884-1962), era el diseñador del Trieste, nombre con el que fue bautizado el submarino en el que descendieron, en honor al territorio independiente con ese mismo nombre (actualmente en Italia), y que había sufragado gran parte del gasto necesario para su construcción. Tras una serie de exitosas inmersiones en el Mediterráneo a cargo de La Royale francesa, la armada estadounidense decidió adquirirlo por unos 250000$ -valor del año 1958-.

El Trieste medía unos 15 metros de longitud, pero casi todo su volumen estaba destinado a almacenar los 85000 litros de gasolina que desempeñaban una función flotadora. El reducido espacio para los dos tripulantes se limitaba a una esfera inferior de poco más de 2 metros de diámetro reforzada con una pared de acero de casi 13 cm de grosor, más que suficiente para soportar una presión más de 110 veces mayor que la existente en superficie.

Auguste se encontraba ya en el ocaso de su vida y, aunque era un célebre explorador que había realizado grandes hazañas previamente –ostentó el record de altitud en globo aerostático presurizado durante la década de los años 30 del pasado siglo-, y además conocía al detalle -como diseñador original- el funcionamiento del submarino, los achaques propios de la edad no le permitían postularse como candidato ideal para una expedición de ese calibre; de hecho, fallecería de una enfermedad cardiaca tan solo dos años después.

La inmersión duró poco menos de nueve horas, permaneciendo en el fondo unos escasos 20 minutos. No estuvo exenta de sustos, como el generado por el estallido y la formación de una grieta en uno de los cristales exteriores de la ventana, que posteriormente no tuvo mayores consecuencias. Teniendo en cuenta que la luz solar es absorbida por la masa de agua, y que ésta es incapaz de penetrar más allá de los primeros 100-200 metros de profundidad, prácticamente todo el viaje se realizó en la más completa oscuridad, exceptuando la tenue iluminación que aportaban los focos que incorporaba el batiscafo.

Durante el escaso tiempo que permanecieron en el fondo, ambos expedicionarios pudieron observar algunos ejemplares de una especie que describieron como “lenguado o pez plano” que se desplazaba lentamente por el lecho marino. Aunque análisis posteriores de esta afirmación coinciden en que pudiera haberse tratado de otro tipo de animal (equinodermos del grupo de los pepinos de mar), este descubrimiento revolucionó el pensamiento fisiológico y biogeográfico de la zoología de aquel entonces, pues se desconocía que, a esa profundidad, la presión de agua reinante no impedía la existencia de vida marina.

Alejandro de Vera

Conservador del Museo de Ciencias Naturales de Tenerife. MUNA, Museo de Naturaleza y Arqueología.