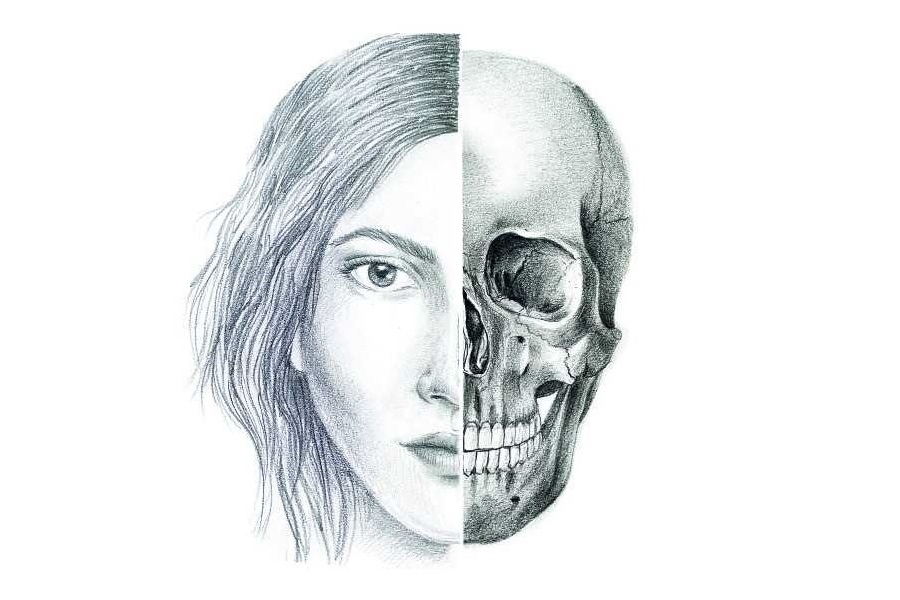

Ilustración: Miriam Cruz Marrero, diseñadora de Museos de Tenerife

El plan había arrancado bien, meditaba Santos, y aunque siempre lo negaría, también él estaba cada vez más interesado por ese paseo, entre cultural y aventurero. Desconocía cuándo iban a volver a su rutina, pero no le preocupaba lo más mínimo. La luz del amanecer, despertador de un nuevo día por escribir, detuvo sus reflexiones y lo puso en marcha.

Al moverse de nuevo para alejarse de su entorno, esta vez un poco más, repararon en la vitrina-homenaje a los gabinetes científicos del siglo XIX, “los pecados de la ciencia”, quizás sería un buen nombre para ese espacio. La colección de cráneos detrás de los cristales los hizo enmudecer de golpe: cráneos alineados unos al lado de otros, con su correspondiente número de identificación. Todos se volvieron a Santos para que les explicara el porqué de aquel destrozo.

—En el siglo XIX se ideó una justificación científica para una decisión política, es un recurso frecuente, no crean. La superioridad del hombre blanco sobre la población negra del continente africano se basaba según los políticos en características raciales: tamaño, forma de los cráneos y otros rasgos clasificaban a los seres humanos en superiores e inferiores. De ahí el interés por su búsqueda para el estudio y clasificación de la población canaria en ese esquema racial. Al tener poca antigüedad —en torno a los dos mil años—, los restos de nuestros antepasados son seres humanos contemporáneos (sapiens sapiens), biológicamente iguales a nosotros y solo la genética molecular puede establecer diferencias entre distintas etnias, cuantificando los grados de mestizaje que le son propios.

La explicación le salió a Santos de un tirón; detestaba esos momentos en que la ciencia se plegaba a la política, pero, en fin, no quería enfadarse ni hacer juicios sumarísimos. Le gustaba estar informado de lo sucedido en épocas pasadas, aunque el concepto de tiempo presente y pasado visto desde su estado daría para otra discusión.

Escucharon todos en completo silencio y tuvieron un sentido recuerdo para todos aquellos restos mutilados, expoliados, vendidos y comprados en el sagrado nombre de la ciencia y cuyo destino final en numerosas ocasiones fue muy poco edificante.

Visitadas las salas próximas a su módulo —“el centro de salud y los pecados de la ciencia”— y sin ningún tesoro a la vista, había llegado el momento de alejarse más. El resto del museo, con los descansos adecuados, estaba a su alcance o eso creían.

Soy de la isla de enfrente, de Agulo, y a mis diecisiete años me había quedado solo. Por las tardes me sentaba a mirar el mar y contemplaba Tenerife, la isla blanca de nubes, cuya visión rebasaba mi horizonte. Esa imagen acompañaba mis pensamientos: ¿y si allí la vida fuera mejor? ¿Y si tuviera más oportunidades? Había oído en más de una ocasión a mis padres que Tenerife era una isla próspera, con tierras fértiles para cultivar, sobre todo en el norte; prados para pastorear cabras y ovejas por el sur y abundantes bosques por donde explorar, que era lo que me atraía con más fuerza: subir y bajar lomas, con la ayuda de mis piernas y mis lanzas de madera. Nadie me echaría de menos si marchaba, ¿y si lo intentaba? No fue fácil construir la balsa de troncos de tabaiba y odres de piel, pero lo logré y casi sin pensarlo me subí a ella e inicié la aventura, mi destino iba a cambiar, seguro.

Teresa Pulido Mañes, voluntaria del MUNA

Silencios rotos

El 14 de marzo de 2020 se detuvieron muchos pasos, muchas vidas quedaron congeladas y otras se perdieron irremisiblemente. Todo cambió en el MUNA, Museo de Naturaleza y Arqueología de Tenerife que, como tantos otros museos, apagó sus luces y cerró sus puertas, dando paso al silencio y la incertidumbre.

En su interior, los personajes que habitan tras los cristales de las salas expositivas decidieron situarse al otro lado, rompiendo el silencio, para contarnos su propia historia. De esta forma, nuestros protagonistas comparten sus destinos e inician un camino identitario hacia la recuperación de la memoria que les llevará también a la resolución de un antiguo misterio.

Esta narración, en trece entregas, pretende ser una ventana alternativa por la que los visitantes se adentren y sientan la vida que late entre las paredes del Museo, lejana en el tiempo, pero cercana por los sentimientos que provocan los ecos y los pasos de sus inquietos habitantes.