Era un día extraño, como son las jornadas de otoño -a veces- en el mar de mi Isla. El calendario señalaba, algo cansino, el último día del mes previo al de Navidad. El alférez de navío, un tal Rodolphe, dicen que miraba las aguas –subyugado- soñando con aquella hermosa parisina que había conocido -meses antes- en una estrecha calle cerca del Boulevard Saint– Germain y a la que había hecho promesas de amor…en vano.

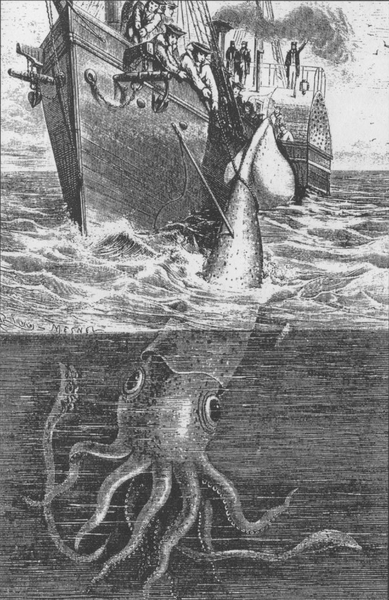

Hacía varios días que habían zarpado de la Tacita de Plata, el 17 de noviembre, y a lo lejos parecían vislumbrarse -por fin- las hermosas y enhiestas montañas de Anaga, que aún recordaba de un viaje anterior. La comida le había sentado mal, hoy el cocinero no había estado tan lúcido como ayer, cuando el delicioso plato traía reminiscencias de viejas tabernas gaditanas, recuerdos nostálgicos de la última escala en una singladura de trece días que ya le parecía tediosa y… aún tendrían que llegar a Cayena. De pronto algo llamó su atención en la superficie del mar ¿qué extraño monstruo aparecía ante sus ojos? ¿qué Leviatán de los abismos era aquello? Gritando alertó a todos y poco a poco fueron llegando, nadie daba crédito a lo que veían. Después de tres horas bregando arduamente –a máquina parada- contra aquella masa amorfa, escurridiza y terca, de tonalidad ambigua; la voz firme y segura del comandante (teniente de navío) Frèderic Marie Bouyer hizo que algunos miembros de la tripulación, en un último esfuerzo, casi lograran subirla a bordo… porque la criatura logró escapar. Solo parte de ella, de un insólito animal, quizá un calamar gigante, de aquellos que se leían en ciertos relatos intrigantes, se hallaba en el barco. ¡Existían! tal como relataban viejos marineros con los que habían entablado amistad en los refugios donde antes habían atracado… ¡existían, no era mito!

Cuando al día siguiente -1 de diciembre- llegaron al pintoresco y acogedor puerto de Santa Cruz de Tenerife, envuelto en la tibieza de nubes matutinas, el vapor de la marina imperial francesa Acteon*, llevaba consigo un nuevo pasajero, un fragmento –trozo del cuerpo- de molusco cefalópodo (un calamar de unos 5 metros y medio de largo y aproximadamente dos toneladas y medio de peso), que despertó en tierra la curiosidad de algunos lugareños. La noticia fue recogida por los periódicos Omnibus, La España y El Eco del Comercio, allá por el año 1861. Lo que hasta ese momento era leyenda para casi todos, el hallazgo, fue informado el 30 de diciembre de ese mismo año en la Academia de Ciencias de París. Las ponencias fueron defendidas por los profesores Pierre Flourens (basada en la carta que el comandante Bouyer envió al Ministro de Marina francés) y Alfred Moquin-Tandon (sobre la misiva que le hizo llegar Sabino Berthelot, Cónsul en Tenerife). Tras una acalorada discusión, no exenta de afirmaciones curiosas y alusiones a clásicos, H. Milne-Edwards (presidente de la Academia) confirmó la existencia de estos colosos de los océanos…

En el año del Señor de 1861, ocurrió un otoño en Santa Cruz de Tenerife…

* Denominado Alecton en la amplia bibliografía actual consultada

Fátima Hernández Martín, Dra. en Biología Marina y Conservadora del Museo de la Naturaleza y El Hombre.