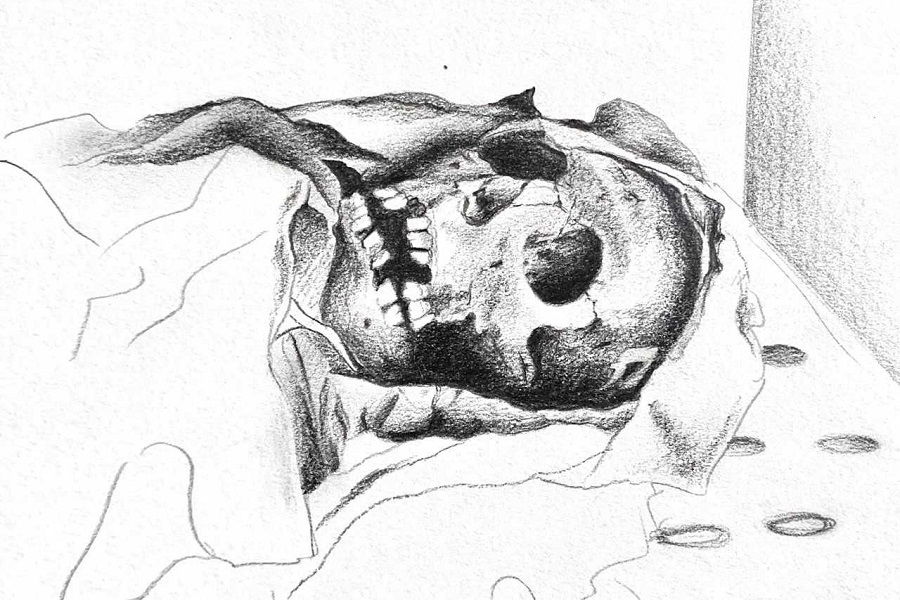

Ilustración: Miriam Cruz Marrero, diseñadora de Museos de Tenerife

Se despertó el primero, como siempre, sobresaltado por la falta del ruido propio de un lunes. Sus compañeros de habitáculo aún dormían, ajenos a sus temores; sustos de viejo los llamaban y reían con la fuerza que la juventud les concedía. Ninguno de ellos hubiera entendido su argumento sobre el deterioro de los años que una muerte temprana les había ahorrado.

Su vecina más joven se situaba debajo de él; La Argentinita, la llamaban cariñosamente en el Museo. Poco más de veinte años y su mochila de penas estaba bien llena: origen incierto (¿barranco de Badajoz, de Erques?), desnutrida y viajera a la fuerza pues desde Tacoronte, a finales del siglo XIX fue llevada a Argentina, primero al Museo de la Plata y después al de Necochea de donde regresó por fin en 2003.

Tosió con fuerza, sus pulmones no le permitían respirar plenamente y se fatigaba a menudo, ¡cuánto humo había tragado!, —de algo había que morir—, farfullaba cansado de ser el más viejo del lugar.

—¿Qué te pasa? Te llevo oyendo hace un rato.

—¿No sientes demasiado silencio? No hay niños, ni vigilantes, ni turistas, nada. Silencio.

El joven de San Andrés se movió ligeramente. Habían hecho buenas migas pues los dos eran de la capital: barranco de Santos él, la mayor dignidad posible, y de San Andrés, la periferia, su vecino. Se reían cuando los llamaban por su lugar de procedencia: Santos y Andrés, ninguna duda sobre su origen, aunque Santos con sus más de cincuenta años le doblaba la edad, un pequeño detalle.

—Los estoy escuchando. ¿Se celebra alguna fiesta y han suspendido las visitas al Museo?

—No es eso, solo hay silencio, Andrés, y no es bueno… no es bueno, lo presiento, —calló Santos bruscamente.

Isora fue la última en dar señales de actividad. Muchas capas de piel la abrigaban y así era difícil moverse. Andrés estaba siempre de uñas con ella, menudos humos tiene la princesa, del fin de la isla y se cree del ombligo del mundo. En fin, una vez más sus gritos dejaban en suspenso una conversación.

—Por Dios, no hay manera de descansar. ¿Qué problema hay hoy, Santos? ¿Qué presagia hoy tu olfato experto? La vejez te hace ver catástrofes por todas partes y como Andrés te apoya en todo…

A fin de detener la discusión que se avecinaba, Santos le pidió a Andrés que utilizara el sensor de control de temperatura y humedad. Se las había ingeniado para conectarlo con el ordenador de recepción y piratear conversaciones comprometidas. No le había parecido buena idea en su momento pero ahora era su mejor baza para obtener información.

Los tres estaban pendientes de sus movimientos esa mañana del lunes 16 de marzo de 2020. Nada, de nuevo silencio. El ordenador estaba apagado. Solo le quedaba intentar piratear la señal de alguna televisión o radio cercanas pues la farmacia había cerrado. Se quedó sin habla, paralizado por el miedo, ese del que tanto hablaba Santos: se había declarado el estado de alarma desde el 14 y el confinamiento en casa de todo el país, solo se podía salir para actividades esenciales como ir al súper, a la farmacia o pasear perros. Por quince días renovables, por otros quince días más, por otros y por otros…

Ninguno habló. Solo se miraron y trataron de comprender la situación: el Museo no recibiría visitas, no escucharían las voces de los colegiales ni el ruido de sus pasos, solo se mantendrían los servicios mínimos de mantenimiento dispuestos por el Museo. Si nadie contaba sus historias para mantener vivo su recuerdo, el olvido los mataría de nuevo. Tenían que pensar algo y pronto.

Esta vez fue La Argentinita la que intervino:

—¿Y si somos nosotros los que nos movemos por el Museo y conocemos otras historias y otros lugares? Estamos tan protegidos en nuestro módulo que no sabemos nada del resto. Ahora que no hay nadie podríamos salir y ver otras salas. La ausencia de visitantes hará que nuestras constantes no se alteren, iremos y regresaremos cada día a nuestro alojamiento para descansar y el confinamiento podría ser interesante. ¿Qué les parece?

Los cuatro se miraron y, aunque con cierta desconfianza, asintieron y aceptaron la propuesta. Muchas otras opciones tampoco había. Idear un plan parecía necesario, ahí también coincidieron y esta vez fue Andrés quien tomó la palabra.

—Hablaremos con los vecinos lo primero, bueno en realidad con Carlos, pues al Nene lo dejaremos tranquilo, es muy pequeño para entender lo que pasa.

—Oh no, —terció La Argentinita, iluminada su cara de pensar que iba a reunirse con Carlos, su amor soñado desde que coincidieron en Argentina y cuyo sobrenombre no dejaba duda de su estancia sureña—. El Nene puede disfrutar también con esta excursión inesperada e Isora seguro que lo cuidará, ¿verdad?

Isora no mostró gran alegría por su nueva tarea pero en fin, eran vecinos, Barranco del Infierno y Guía de Isora casi primos hermanos, así que mejor que ella nadie lo entendería.

Antes de comenzar el plan solo les quedaba una cosa por hacer: despedirse de quienes eran sus compañeros solo a medias. Apenas conocían sus existencias: un recién nacido de dos meses y medio de El Sauzal; un feto de cinco a seis meses de origen desconocido con restos del cordón umbilical; los dos jóvenes sin torso de Araya y El Chorrillo, los fragmentos de extremidades superiores e inferiores, los cráneos con sus perfectas dentaduras... eran seres incompletos, de desconocida existencia, y a todos les causaba pesar dejarlos, sabían que se sentirían solos cuando comenzara ese inesperado peregrinaje. Una mirada, una sonrisa fugaz, era su única forma de comunicación y no sabían cuánto tardarían en restablecerla.

Para evitar ponerse nostálgicos —aún no se habían marchado y ya les costaba separarse—, se ocuparon de reclutar a Carlos y al Nene, todavía adormilados. A Carlos no le hizo ni pizca de gracia su emparejamiento, otra vez no, por Dios, con La Argentinita. Era una cría y no sabía cómo quitársela de encima. Eres mi sombra, le decía a veces enfadado. Ya buscaría la oportunidad de estar con Isora, esa chica tan fina y elegante que miraba sin ver para no cansarse.

Desde la urna en la que me hallo observo la sala de mi ubicación temporal, y pienso en mi vida, y en si valió la pena. Cierro los ojos y siento el dardo perforando la vértebra, el dolor insoportable, la paralización inmediata, la rotura de la lanza a propósito para causar más dolor, la caída sin remedio en medio de la tormenta. No vi a mi asesino, me asaltó por detrás, vulgar cobarde. Con poco más de treinta años me quedé sin futuro pero no renuncio a descubrir al culpable, será el momento de mi descanso en el módulo funerario. Hasta entonces estoy aquí, atrapado sin remedio en este lugar, en el que no tengo a nadie con quien hablar y en el que vuelvo a ese fatídico día una y otra vez.

Teresa Pulido Mañes, voluntaria del MUNA

Silencios rotos

El 14 de marzo de 2020 se detuvieron muchos pasos, muchas vidas quedaron congeladas y otras se perdieron irremisiblemente. Todo cambió en el MUNA, Museo de Naturaleza y Arqueología de Tenerife que, como tantos otros museos, apagó sus luces y cerró sus puertas, dando paso al silencio y la incertidumbre.

En su interior, los personajes que habitan tras los cristales de las salas expositivas decidieron situarse al otro lado, rompiendo el silencio, para contarnos su propia historia. De esta forma, nuestros protagonistas comparten sus destinos e inician un camino identitario hacia la recuperación de la memoria que les llevará también a la resolución de un antiguo misterio.

Esta narración, en trece entregas, pretende ser una ventana alternativa por la que los visitantes se adentren y sientan la vida que late entre las paredes del Museo, lejana en el tiempo, pero cercana por los sentimientos que provocan los ecos y los pasos de sus inquietos habitantes.