Separar la paja del centeno

No cabe duda que vivimos en una sociedad “hiperinformada”, modelada al amparo de una nueva revolución tecnológica, donde los medios digitales han cobrado un protagonismo inusitado, al proporcionar y facilitar el acceso a cualquier tipo de contenidos de forma instantánea. Sin embargo, dentro de esta “era de la virtualización” también toman forma los bulos y las técnicas de guerrilla de la comunicación. Contenidos falsos, con un interés de parte y que incrementan su proyección social gracias a la capacidad de ser difundidos masivamente.

En esta actividad el relato y la noticia falsa cobran protagonismo; pero su finalidad es meramente lúdica y educativa –y más en los tiempos que corren–, siendo su único propósito el entretenimiento, despertar la imaginación y el espíritu crítico. Aprender a discernir lo que es real frente a lo que no y, sobre todo, separar la paja del centeno (o grano).

Contempla la imagen, lee el texto y sigue las instrucciones; porque, a veces, las cosas no son lo que aparentan y quitando el ornamento podrás darte cuenta que subyace otra realidad.

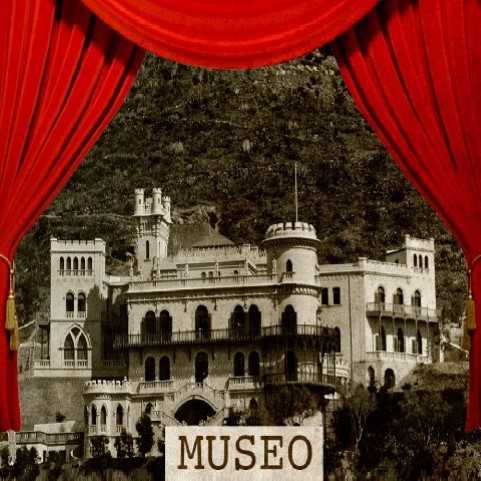

Un castillo en la colina

Siempre había pensado que los castillos y fortificaciones se emplazaban en lugares estratégicos. Construcciones de carácter defensivo y teóricamente infranqueables, a tenor de su singular morfología y de la naturaleza de los materiales con los que eran erigidos, perduraron a lo largo de los siglos. Esta es la razón por la cual actualmente se pueden encontrar notables ejemplares en la geografía tinerfeña, sobre todo en localidades costeras. Y a este respecto, la historia ha sido bastante elocuente, sobre todo con una ciudad de vocación marinera como es Santa Cruz de Tenerife. “Baluarte inexpugnable” ante las acometidas de naciones oponentes con pretensiones de conquista.

Pero, lo que a mí y a mis correligionarios siempre nos sorprendió, fue la solariega figura de un castillo emplazado a medio camino entre la cumbre y la base de una montaña santacrucera: La colina de las Mesas. Expectante ante una ciudad que crecía bajo sus pies y reclamo majestuoso para la mirada del más curioso transeúnte.

Muchas son las historias que especulaban sobre los motivos de su construcción: unas hablaban de entusiastas emprendedores, pioneros de un turismo que reactivase la precaria economía en la que se encontraba sumida la isla; mientras que otros vieron en esta construcción la síntesis de un acto de amor entre sus patrocinadores y la ciudad donde finalmente fue erigida. No obstante, lo que pocas personas sabían es que entre sus innumerables estancias se atesoraban recuerdos de nuestro pasado. Pues, en verdad, nos encontrábamos ante un museo singular contenido en un edificio que revivía un lenguaje arquitectónico pretérito, allí donde se mostraban al curioso visitante una variedad de objetos que ponían los “dientes de morsa” a más de un avezado coleccionista.

Para comenzar, podemos afirmar que entre sus bienes expuestos existían piezas tan exclusivas y heterogéneas que, º al lado de este soberbio gabinete de curiosidades, el exótico Museo Casilda o el reputado de Villa Benítez parecerían meros bazares de quincallas –sin ánimo de ofender–. Así, conforme nos adentrábamos en las entrañas de este colosal inmueble, un singular frutero nos daba la bienvenida, irradiando cierta fosforescencia a su alrededor, con una cartela manuscrita en la que rezaba en una elegante caligrafía: “Manzanas del Jardín de las Héspérides”. Junto a ella, en la pared adyacente, allí donde se amontonaban toda suerte de ánforas y recipientes de barro cocido de culturas mediterráneas, se ubicaba un remo de considerable tamaño, roído por el salitre y el paso del tiempo. ¿Qué sería este objeto? Una etiqueta que pendía de un extremo nos informaba que fue hallado en una playa de Adeje y que la pieza en sí perteneció a una nave que el cartaginés Hanón utilizó para acometer su Periplo atlántico. ¡Todo un hallazgo!.

Además, otra sala aneja (de las más emblemáticas, a tenor de sus dimensiones), se había oscurecido parcialmente con ampulosas cortinas de terciopelo verde para mitigar el exceso de luz exterior. Conforme nuestra vista se adaptó a la penumbra, un ajado letrero en cursiva nos revelaba lo siguiente: “Sala de las 1.000 momias”. ¡Un verdadero tesoro! Pues, en verdad, se trataba de los restos de aquellos guanches que en su día descansaban en una recóndita cavidad de un barranco sureño y que en tantas ocasiones, científicos y eruditos buscaron en vano. Pero, lo que estaba claro es que allí se encontraban todas ellas presentes y numeradas. Bueno, en realidad solo había 947 individuos, pues en el traslado hacia Santa Cruz algunas de ellas se rompieron por el camino y nunca llegaron a recomponerse, mientras que otras, simplemente, se regalaron en un manifiesto e incomprensible tráfico de restos humanos, muy habitual en ciertos momentos de nuestra historia.

Realmente, había que admitir que la tensión en dicha sala se cortaba con una navaja de afeitar, ya que todos estos individuos inertes habían sido colocados de pie y en círculo, atestando la mayor parte de las paredes del recinto en un intento de emular la disposición en la que fueron encontrados. Además, sus órbitas oculares vacías (miradas llenas de recuerdos congelados en el tiempo) convergían en una pequeña mesilla que centraba la habitación: un mueble cuadrangular con un pequeño fanal, a modo de relicario, en el que se dejaban entrever cuatro piezas dentarias: dos premolares, un canino y un incisivo. De este modo, cuando nos acercábamos lo suficiente a ellos, podíamos leer en su correspondiente cartela que estos restos humanos pertenecieron al Adelantado Alonso Fernández de Lugo. De hecho, se trataba de los dientes que el conquistador perdió por una pedrada recibida durante la primera refriega con los guanches en el Barranco de Acentejo.

Y hablando de restos humanos, otro “fetiche” que nos aguardaba en los vericuetos de este proto-museo era el conocido como “Brazo de Nelson”, desafiante y enhiesto en su soporte, cual reliquia medieval. Conservaba esta histórica extremidad su manga de paño azul rematada por un puño provisto de galones y botones lustrosos. ¡Parecía que el paso del tiempo no había hecho mella en él! Su mano permanecía abierta, con las venas azuladas marcadas, como queriendo asir con desespero algo que pendía de las alturas, y que en este caso no era otra cosa sino el inmaculado y canoso peluquín del General Antonio Gutiérrez, artífice de la defensa de la plaza tinerfeña frente a la armada británica. Extraña composición para nostálgicos de la Gesta del 25 de Julio.

Cuantos más objetos se nos revelaban, más espacio se iba generando para albergar la perplejidad de quienes los observábamos, convirtiendo la visita en un viaje de ensueño donde el velo que separa lo verídico de lo irreal era muy fino. Casi etéreo. Como inconcebible parecía también la presencia de un canasto de madera de castaño que utilizó el aventurero Domingo González, allá por el siglo XVII, para visitar la Luna, tomando como punto de partida para su viaje la cima del Teide. O unos calzones con manchas de barro seco a la altura de las rodillas y que, según se nos advertía, pertenecieron al insigne Humboldt cuando se arrodilló al ver, por vez primera, el exuberante valle de Taoro.

Por otro lado, también este museo atesoraba documentos que ya formaban parte de nuestro acervo gustativo y entre los que se hallaban algunos manuscritos que harían las delicias de los próceres de la cocina, como la receta del Chocolate La Candelaria, la de las galletas Rin-Rin o la fórmula magistral del Orange Crush, entre otras. Asimismo, en un pequeño estante destacaba un amanuense rescatado de un viejo arcón de Indias y cuyo texto introducía al ávido lector en la crianza y entrenamiento de loros y cacatúas con fines lúdico-turísticos.

Y tampoco podía faltar un lugar reservado a las reproducciones fotográficas. Cientos de retratos y paisajes, de entre los cuales llamaron mi atención una serie de daguerrotipos de la costa y algunos accidentes geográficos de la isla de San Borondón. O, por poner otro ejemplo, aquellas imágenes desenfocadas de la “Chica de la Curva”. Sí, una fantasmagórica aparición que tan pronto se te aparecía en las inmediaciones de El Bailadero (en Anaga) o en un tramo de la carretera que lleva de Arafo a la cumbre de la isla.

La relación de objetos que contenía este museo podría continuar hasta la extenuación... Hasta los límites que nos marcase nuestra propia imaginación. Sin embargo, he de confesar que la sala más concurrida era una estancia blanca. De blancas paredes, techo blanco y suelo blanco. Con estantes vacíos y marcos desnudos, anaqueles desprovistos de colecciones y peanas solitarias... Sí, también todos pintados de blanco, pues estos eran los espacios que el visitante llenaría con aquellos objetos personales que pertenecían al museo de su vida.

Ahora, hagamos un ejercicio mental, extrayendo el elemento “absurdo” de esta instantánea e intentando dar respuesta a las siguientes preguntas (busca ayuda si lo estimas necesario):

1. El presente edificio, que actualmente alberga un centro educativo, fue en su origen concebido para cumplir la función de establecimiento hotelero. Intenta averiguar su nombre: a. Hotel Pino de Oro; b. Hotel Anaga; o c. Hotel Quisisana.

2. Diseñado por el arquitecto Mariano Estanga y siguiendo un lenguaje historicista, la obra de este edificio fue concluida en 1904, siendo patrocinada por un rico hacendado e industrial británico, pionero en la exportación tomatera de la isla. ¿De quién se trata?

3. ¿Por qué crees que se eligió un estilo que evocaba la arquitectura medieval británica?

4. Desde tu punto de vista, ¿los museos hacen las colecciones o son las colecciones las que hacen los museos?

5. ¿Crees que una estancia vacía transmite más información que una estancia atestada de objetos?

Acto seguido, introduce de nuevo el elemento “absurdo”, contesta a las mismas preguntas planteadas, dejando volar tu imaginación.

Ya tienes los ingredientes básicos para crear dos historias: una basada en hechos verídicos y contrastados, frente a otra donde la inventiva cobra protagonismo.

Déjanos la propuesta que quieras y, si te apetece, genera un debate entre tus conocidos.