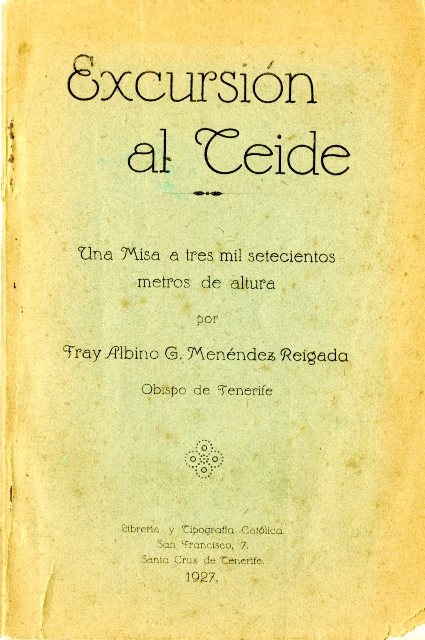

En el “Intemporal” de esta semana del CEDOCAM mostramos una curiosa obra del Fondo antiguo del Centro, escrita por Fray Albino G. Menéndez Reigada, Obispo de Tenerife, que lleva por título Excursión al Teide. Una misa a tres mil setecientos metros de altura. Fue publicado por la Librería y Tipografía Católica de Santa Cruz de Tenerife en 1927.

Destacamos un fragmento de la misma:

“Todo está ya preparado y calculado; y es preciso que todo se vaya ejecutando según programa. A las seis de la mañana del 16 de agosto (hora natural), en punto, subíamos en nuestro automóvil cinco excursionistas, a la puerta del Palacio Episcopal de La Laguna. El sexto excursionista nos había de esperar en La Orotava. Era muy conveniente este número por razones que luego se irán viendo. De otro modo nuestra comitiva hubiera sido muchísimo más numerosa.

La ciudad de La Laguna, siempre tranquila y señorial, siempre pulcra y elegante, comenzaba a despertar apenas en aquella mañana tibia de mitad de agosto. Sólo algún sacerdote, alguna piadosa señora o algún trabajador, transitaba de cuando en cuando por las calles, sin alterar su silencio. Ni tranvías, ni automóviles, ni comercios o tiendas abiertos, ni pregones callejeros, ni grupos de curiosos, ni turistas de mirada errante, mancillaban en aquel momento, con su nota prosaica, la sacra veste inmaculada de la hija nobilísima de los Adelantados.

Sin rascacielos ni chimeneas, sin construcciones de cemento ni fachadas “decoradas” de estuco y escayola, sin afeites ni postizos ni polvo ni humaredas, parecía en aquel momento la veneranda capital mucho más hermosa, al recibir los primeros besos, que, apenas salido de entre las espumas del mar, le enviaba el sol naciente. Sus patios, semi andaluces, presentaban más diáfanas sus frondosidades y más frescas y lozanas las variadísimas flores de sus innúmeras macetas. La arquitectura de sus casas y palacios precisaba mejor sus sobrias y elegantes líneas. El mismo que abandonábamos, y que tan dignamente puede figurar entre los soberbios edificios platerescos de Úbeda o Salamanca, aparecía entonces revestido de un especial encanto.

Por la recta y limpia y bien adoquinada calle de San Agustín partió nuestro automóvil, casi sin ruido. Iglesia del Hospital, iglesia de San Agustín, Instituto, con su plazoleta y sus enramadas… ¡rinconcitos de Alcalá de Henares!, pero estos de La Laguna mucho más limpios y aseados. Y luego… ¡Ah!, pero el extremo de la calle de San Agustín y los alrededores de la iglesia magnífica de la Concepción, son de los más lindos rincones que puede presentar ciudad alguna.

Aquellas vetas de flores bordeando las aceras; aquellos pintados arbustos, tan floridos, que con sus hojas y sus pétalos le acarician a uno al pasar, obligándole a encogerse al suave rozar de la caricia, como para no lastimarles o ajarlos demasiado: ¡tan intactos y frescos aparecen aun en medio del continuo transitar de las gentes! Aquellos ibiscos [sic], con sus flores rojas sangrantes, como corazones desgarrados! ¡Aquellos tan originales arbolitos de Flor de Pascua!…

¡Las graciosas casitas bajas, algunas casi perdidas y ocultas entre el follaje! ¡La severa mole del suntuoso templo, con su torre alegre y «juvenil» y llena de esbeltez, sin terminar, como si estuviese creciendo todavía, como pidiendo nuevas ascensiones; que, sin perder un ápice de su severidad y como queriendo bordar su antiguo manto con geranios y claveles, se empeña de continuo, cual si por delante pasara una procesión del Corpus, en arrojar flores y enramadas por todos sus ventanales!… ¡Todo esto es lindísimo, incomparable!

Pero a prisa, a prisa [sic], que el Teide nos espera allá muy lejos.”